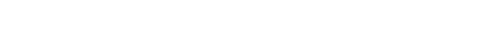

2023年5月26日下午,上海戏剧学院电影学院举办《倾听大千世界的心灵回响——时代追光与文学发展中的长篇小说》主题讲座。此次讲座主讲人为评论家、《文汇报》高级编辑王雪瑛教授,由电影学院肖湘宁副教授主持。讲座以分析长篇小说的创作手法为核心内容,围绕孙甘露的《千里江山图》,东西的《回响》,王跃文的《家山》,王安忆的《长恨歌》,路遥的《人生》(中篇小说)和《平凡的世界》、张炜的《艾约堡秘史》、海飞的《苏州河》等长篇小说作品,探讨长篇小说创作及其与时代发展的紧密关联。

王雪瑛教授指出,在当下社会的快速发展中,小说以文学艺术的追光,打量着人生的舞台,观察人性的纷繁复杂,呈现人物命运在时代大潮中的跌宕起伏。长篇小说体现了作家对于社会生活的深度感知,有着与时俱进的更新能力,也构成了我们做文学史梳理与研究的重要参照。她从“长篇小说的创作占据着中国当代文学现场的要津”出发,重点从“长篇小说的创作标识着作家创作历程的重要节点”,“人物塑造影响着长篇小说整个创作过程”,“长篇小说的视野与要素”这三个维度,结合小说作品展开艺术分析。

王雪瑛老师分析了《千里江山图》和《回响》的创作手法,前者是回望历史,后者是关注当下的小说。《千里江山图》从上世纪三十年代的上海,从中国革命的战略转移中,打捞出隐秘而伟大的历史事件。小说内敛沉稳的叙述笔调与惊心动魄的情节展开,疏密有致的人物群像刻画与敌我双方的心理较量揭示,构成丰沛的艺术张力,体现着中国当代作家叙写重大革命历史题材的创新能力。《回响》以层层推进的情节线索扣人心弦,以人物既要侦破案件又要侦破感情的复式交叉的结构方式,捕捉着各种事件在人物心理中的回响,在充分认识自我的心理过程中,深入分析人性,重铸我们对爱的信念。

王雪瑛教授指出,这两部作品融汇不同的叙事范式,丰富了现实主义的创作手法,展现了成熟作家的创新能力。面对影视剧、短视频等新艺术形式多元并存的格局,当代作家以小说叙事的创新融合进行了积极的回应与探索。

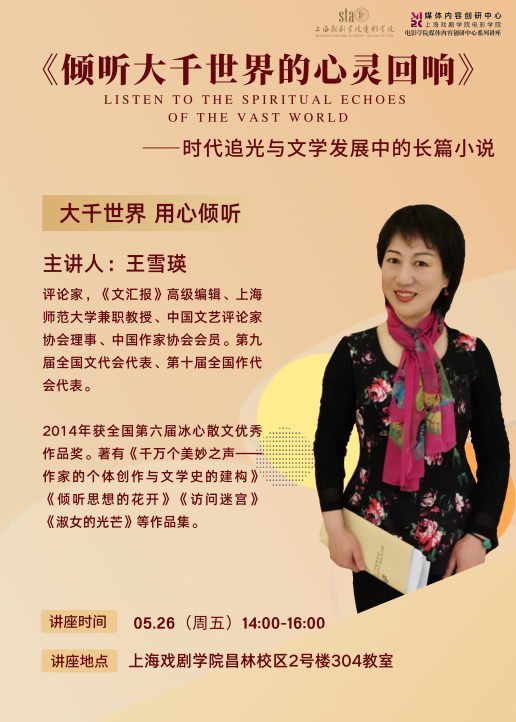

王雪瑛教授还分析了《长恨歌》创作特色,小说的叙事围绕着人物的日常生活而展开,让我们看到了时移世易的历史大潮中,人物命运的跌宕起伏,看到了上海这座城市的多重镜像,感受了上海市民生活的柔韧质地。王安忆的笔触有着一种看取人生底色的冷静和细致,透出现实生活真实的骨感。王雪瑛老师在对比中讲解《长恨歌》和《家山》,王跃文以现实主义的笔触工笔细描历史巨变中大湘西沙湾村的日常生活,描绘出乡土中国的时代风云。《家山》深入探究中国传统社会运转发展的内在动力,是中国当代文学中乡土文学的重要收获。这两部作品分别关注城市与乡村,两位作家在创作中践行着书写历史要从描写日常生活开始的理念。王安忆在谈《长恨歌》的创作时直言,“我眼中的历史是日常的,小说这种艺术形式就应该表现日常生活。”王跃文表示:“我喜欢用白描的手法讲述烟火日常,文学作品的日常描写才能让我看清生活的真实模样。”

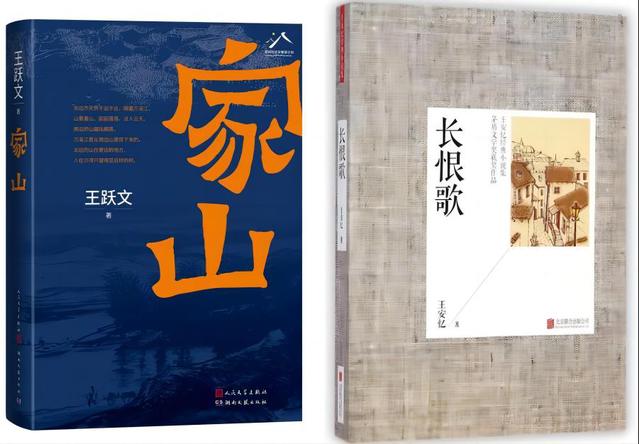

《人生》是路遥的成名作,是一代中国青年成长的“心灵史”,被称为《平凡的世界》的前传。小说真切展现了上世纪八十年代农村知识青年渴望迎着时代的风口改变命运的强烈渴望,引发了读者热烈的反响。路遥接到许多读者来信,期待他给标注着“并非结局”的《人生》,创作“续篇”。中国的改革开放给当年有志青年的人生走向提供了广阔舞台,给高加林们提供了自我实现的机遇,也充满了迎面而来的挑战,个人成长如何抓住时代发展的契机? 如何面对现实与理想的落差?这是年轻人尤为关注的人生命题。《平凡的世界》以中国上个世纪70年代中期到80年代中期的十年间为背景,展现了黄土高原上农民生活的真实画卷。小说中人物,孙少安、孙少平两兄弟不同的人生选择寄予着路遥对黄土高原上青年一代的认识与思考,也是他对人生价值和生命意义的追问。王雪瑛教授通过赏析这两部大家熟知的现象级的青年主题作品,与同学们探讨原著与影视改编的问题。她以关于青年与未来的话语结束这次演讲:“未来是青年创造的……”

提问环节

演讲结束后,同学们表示对王雪瑛教授的精彩讲授深有感触。王雪瑛教授一一回答现场观众的积极提问,并以大家熟知的电影《无名》作为案例,解析了导演程耳“作者电影”式的叙事手法,引发同学们的热烈讨论。

通过此次讲座,同学们认识了长篇小说世界中更为广阔的人生与历史,深刻感受到了长篇小说的独特魅力。在当下互联网的时代,长篇小说依然与时代同行,以其丰厚的体量,深邃的内涵,参与着人类精神探索的重要议题。

审核:韩永胜 厉震林

文字:夏雨婧

摄影:陈唯 代艳梅