光影“黔”行续华章

上戏学子走进悬崖下苗寨

解码苗绣时尚新生

探访化屋:悬崖下的苗绣新篇

带着赫章调研的丰硕收获与对非遗传承的深刻思考,实践队奔赴本次光影黔行的下一站——以悬崖下的苗寨著称的黔西市化屋村。这里不仅是风光旖旎的乌江明珠,更是国家级非物质文化遗产苗绣的重要传承地。

2021年,习近平总书记曾亲临化屋村考察,在苗绣和蜡染车间,他高度评价道:“苗绣是传统的也是时尚的。它既是文化又是产业,它既能够弘扬民族文化、传统文化,又用产业来扶贫,用产业来振兴乡村,可以作出贡献。”总书记的指示,为苗绣的传承与创新发展指明了方向,也为本次调研赋予了特殊的意义。

沉浸苗韵:一针一线绣春秋

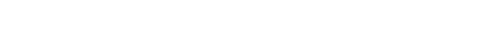

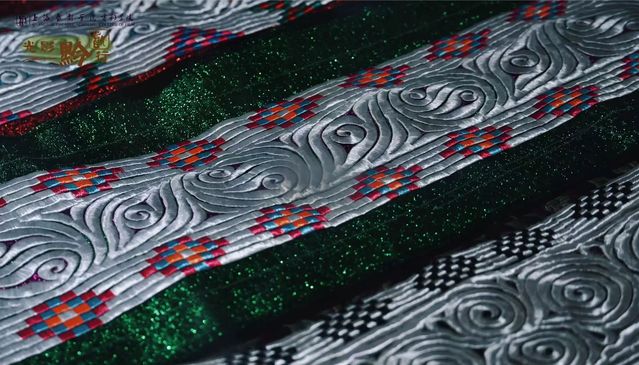

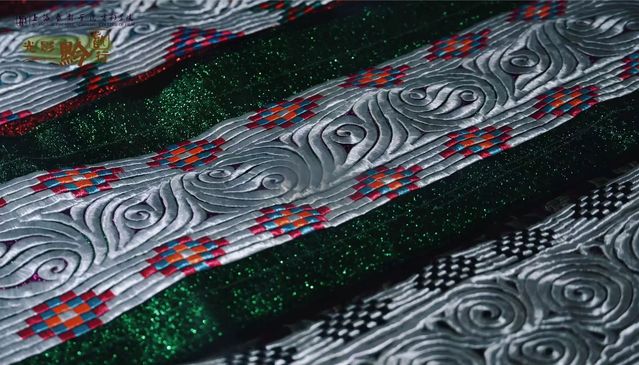

初到化屋村,实践队首先深入苗绣服饰展示间。化屋村驻村干部杨国奇老师的热情讲解,带领队员们领略苗绣的精湛技艺与文化密码。“一套苗绣服饰,半部苗族史书”,苗族在迁徙途中丢失了文字,便将历史与情感倾注于针线之间。工作人员带领队员们仔细观察不同绣法、图案与色彩,解读其蕴含的深厚民族记忆。

创新蝶变:当传统邂逅时尚

化屋村牢记总书记嘱托,积极推动苗绣与蜡染的创造性转化与创新性发展。苗绣车间工作人员王详芬自豪地向队员们展示了众多融合传统技艺与时尚元素的新产品。其中,苗族传统香包象征平安健康祝福,常用于花坡节馈赠亲人,它巧妙地将人们深受喜爱的现代IP与苗族传统织物相结合,成为化屋村创新精神的生动注脚。更令人欣喜的是,他们积极拥抱新业态,通过直播间将苗绣之美带向更广阔的世界,创新的蜡染帽子深受海外市场青睐,曾收获几千顶的订单。

实践队走进蜡染展示间,探访这项与苗绣紧密相关的古老工艺,工作人员详细介绍了蜡染的三道核心工艺:在布上绘制图案、用蜡刀精准描绘、最后放入以中草药板蓝根为主要成分的染缸浸染。队员们对这项充满智慧的传统技艺赞叹不已。

深度对话:针线连起归乡路

实践队有幸对国家级非物质文化遗产苗绣代表性传承人杨文丽老师进行了深度访谈,她身后是一件以黑白红为主色、已有70年历史的苗服,这是杨文丽老师外婆的嫁衣。光影映照,它仿佛无声诉说着时光的流转与技艺的坚守。

杨老师动情地分享了她的“初心故事”:一次回乡时,一个仅三岁的陌生小女孩误将她认作妈妈,只因女孩的母亲长年在外务工。这份留守儿童的期盼深深触动了杨老师,她毅然决定返乡创业,带领乡亲们运用苗绣、蜡染等“指尖技艺”发展“指尖经济”。她的初心质朴而坚定:让更多母亲能回乡就业,陪伴孩子成长,让家庭团聚,让文化传承与乡村振兴同频共振。

讲到这,杨老师已经眼眶湿润,她质朴的初心感染了现场的每一位实践队员,一时间,大家都默默地为之动容,时间暂停在这美好的一刻,在化屋村的温情夏日。

光影感悟:记录新生,赋能传承

在化屋村的深度调研,让实践队员们真切感受到苗绣作为“活态文化”的蓬勃生机。它不仅是穿在身上的历史,更是融入现代生活、带动产业兴旺、助力乡村振兴的“金钥匙”。队员们用镜头捕捉苗绣的千年古韵与时尚新颜,记录下传承人杨文丽老师那份用针线编织乡愁、牵引归途的动人情怀。高校学子深入田野,以影像为媒,揭秘一针一线背后的文化密码,这不仅是在记录非遗,更是在参与一场关于文化传承、产业创新与乡村未来的生动实践。

黔行圆满:光影不息,传承不止

随着化屋村调研的结束,“光影黔行——毕节非遗文化的传承与新生影像调研”暑期社会实践活动圆满落下帷幕。从赫章彝族撮泰吉、铃铛舞的雄浑古拙,到化屋苗族苗绣、蜡染的绚丽新生,上戏电影学院七位师生用脚步丈量文化沃土,用镜头聚焦非遗瑰宝,用专业践行青春使命。

文字的记录终有涯,而光影的呈现力无界。下一篇,实践队将精心整理此次珍贵的影像与文字资料,制作成纪录片与宣传片,让铃铛舞的欢快、撮泰吉面具的神秘、苗绣传承人眼中的光等等毕节非遗的魅力通过光影走向更广阔的舞台,为民族文化的保护、传承与创新发展持续贡献上戏学子的智慧与力量。

敬请期待,让我们在光影中再次相遇!光影不息,探索不止;文化薪火,代代相传!

特别鸣谢

贵州省黔西市文体广电旅游局

贵州省黔西市新仁苗族乡化屋村村民委员会

贵州省毕节市乌蒙演艺集团

对光影“黔”行暑期社会实践团队的支持和帮助

指导老师:马耀祖 曹 烨

图/文:光影“黔”行暑期社会实践团队

排版:田 畅